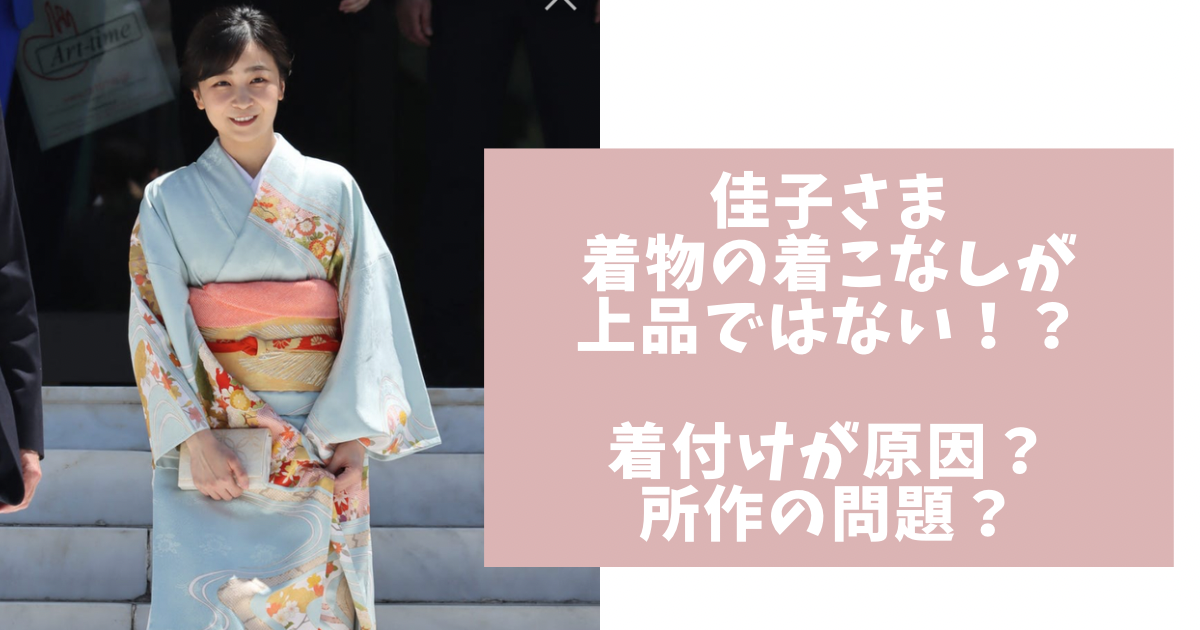

秋篠宮家佳子さまの着物の着こなしについて「上品でない」「美しくない」という意見があります。

日本国内のみならず、世界からも「美しいプリンセス」といわれる佳子さま。

日本の皇族である以上、着物の着こなしまで美しくあってほしいですが、なぜそのように言われているのでしょうか。

佳子さまの着物の着こなしが美しくない!?

佳子さまの着物の着こなしに関して、否定的な意見が寄せられています。

佳子さまは毎回、イメージに合った明るい色の着物や大人っぽい印象の柄をお選びになり、そのお姿をファンは心待ちにしています。

しかし、一部の人からはその着こなしに関しダメ出しも。

一体、佳子さまのどのような着こなしが上品さに欠けているのでしょうか。

扇子が飛び出すぎている?

佳子さまの着物の着こなしが上品ではないといわれたのが、帯から覗く扇子です。

2024年10月に行われた秋の園遊会でのお姿です。

着物を着用される際は、帯に扇子を挟むのが定番の着こなし。

しかし、この扇子は先端を少しだけ出す程度に留めておくのがマナーなのだそう。

同じ園遊会に参加されていた愛子さまのお着物姿と、比較して見てみましょう。

愛子さまの扇子と比較してみると、愛子さまはほんの数センチしか見えていない扇子が、佳子さまのものはより長く飛び出ています。

扇子が帯から出すぎていると、だらしない印象になってしまうそうです。

帯の位置が低すぎる?

佳子さまの着物の着こなしが上品ではないといわれたのが、帯の位置です。

着物を着こなす際、未婚の女性皇族の場合には、帯を胸高で締めるのが理想的な形とされています。

高い位置で帯を締めることで、若々しくシャキッとした印象になるからだそう。

皇族女性の中でも、既婚女性であれば、低い位置に帯がある訪問着でも問題ないそうですが、佳子さまの年齢にはそぐわない着こなしだったそうです。

着物のお色はフレッシュでハツラツとしたイメージがあり、佳子さまにとてもお似合いですよね。

しかし、帯の位置1つで若々しさが損なわれてしまい「もったいない」という声が寄せられています。

着物チョイスがおかしい?

佳子さまの着物は、まれにチョイスが適切でないといわれることがあります。

たとえば、春の園遊会で着用されていたこちらのお着物。

こちらの着物は通年柄ではなく、秋の着物だそう。

この着物を春の園遊会でお召しになっていたということで、批判的な意見が寄せられました。

中には、

11月にペルーを訪問したときにも同じ着物を着ていた。

そのときは秋だったので季節が合っていたのに…

という意見もありましたが、一方で

という声も。

着物の柄は通年使えるものと、季節に応じて選ぶべきものがあるため、佳子さまのチョイスが指摘されることがあるようです。

佳子さまの着物画像を検証

それでは、佳子さまの着物画像を見ながら「本当に着こなしが美しくないのか」調査してみましょう。

まず、佳子さまのさまざまな和服姿をまとめてみました。

いつも華やかなお着物で、見ているこちらがハッピーな気持ちになりますね!

では、佳子さまの着物の着こなしでダメ出しをされた

- 扇子が飛び出すぎている

- 帯の位置が低すぎる

- 着物チョイスがおかしい

という3点をチェックしてみたいと思います。

過去の着こなしを見てみると、扇子が飛び出すぎているというケースはなさそうです。

そもそも、扇子は本来差し込みやすいようには作られていないため、ハンドバッグに入れるのが正しい形なのだそうです。

しかし、皇族女性の場合はお荷物が多いと何かとご公務に不便が生じますよね。

そのため、みなさん帯に挟む形を取られているのかもしれません。

春の園遊会では、扇子が理想の形以上に飛び出ていたことが指摘された佳子さまでしたが、ほかのシーンではそのようなお姿はみられませんでした。

しかし、帯の位置に注目してみると、やはり低めの位置で締めているのが確認できますね。

未婚女性が着用する着物の場合、通常の着物よりも数センチ胸高で締めることで「きちんと感」を出すのがマナーだそう。

愛子さまの着物姿と見比べてみましょう。

わずかな違いだとは思いますが、愛子さまのほうが脇に近い部分で帯が締められている印象を受けます。

佳子さまは脇まわりがややゆったりしていて、腕が動かしやすくなっているような気がしますね。

佳子さまは、着物のお写真をいくつか拝見しても、帯の位置が低い傾向にあります。

もしかすると、佳子さまはタイトな着付けを好まれないのかもしれませんね。

そして、一部の国民から指摘のあった着物の柄については、ほかにダメ出しのあったケースはありませんでした。

というのも、佳子さまがお召しになっている着物の多くは、姉・眞子さんから譲り受けたもの。

特にこちらの若草色の着物は、2025年の春の園遊会でお召しになられたものです。

過去には、眞子さんがお召しになっていたものなんです。

お2人が着られると、それぞれの美しさや凛とした佇まいが際立ちますね!

新緑の季節を目前にした今のシーズンにぴったりの、爽やかな四季の草花で彩られた赤坂御苑に映えるデザインでした。

どの写真も、まるでプロマイドのようにお美しいポージングだと好評でしたよ。

しかし、やはり着物の柄はお美しいながらも、帯の位置は低めだということも分かりますね。

上記、眞子さんがお召しになったときのお写真と見比べてみても、やはり佳子さまの帯のほうが下がっています。

佳子さまの着物姿に難癖がつくのは所作の問題?

佳子さまの着物が着崩れてしまうのは、所作の問題ではないかという声も寄せられています。

佳子さまはアクティブなイメージがあるものの、着物をお召しになっている際の歩き方や立ち振る舞いは和服に相応しいものです。

必要以上に動き回ったり、身体を動かしたりはしていません。

しかし、お出ましになった際の佳子さまの所作を見た人からは、一部批判的な声が寄せられているそうです。

姿勢が悪い?

佳子さまは、姿勢が悪いがゆえに着物姿が上品に見えないのではないか、といわれています。

しかし、実際に佳子さまの着物姿を見てみると…

佳子さまの姿勢が悪いということはなく、むしろ和服姿に合う凛とした立ち姿を見せてくださっています。

佳子さまは、写真から推測する限り身長165cm程度とされ、日本の成人女性の平均身長よりもやや高いスタイルを誇っています。

小顔でほっそりしていて、和服も洋服もお似合いですよね。

高身長で着物を着こなしている佳子さまは、すらりと美しい姿勢に堂々とした存在感を放っているのが分かります。

実際に佳子さまが着物をお召しになって、姿勢が悪かったことはほとんどありません。

そのため、姿勢の悪さが着崩れにつながっていたり、上品さに欠けていたりすることはないでしょう。

上記の画像のように、小走りでお出ましになるなど当日の状況によっては、着崩れがあるのは致し方ないことです。

まる一日着物をお召しになっていたり、国民とのふれあいや会話に時間を割いてくださったりしている皇族女性。

逆にいえば、着崩れをするほど長時間お着物姿で、ご公務に励んでくださっているということなのでしょう。

着物着用の際の所作を分かっていない?

佳子さまは、着物をお召しになった際の所作についてご理解されていないのではないかといわれています。

たとえば、園遊会で見せたお姿の中で、佳子さまが大衆に向かってかがんで顔をお寄せになる場面がありました。

その際、マナーとしては左右の袖を合わせ、上前を持って引きずらないようにするそうです。

しかし、佳子さまはお手を膝に乗せられたままかがんでいるため、裾が地面についてしまっていますね。

このような所作により、愛子さまなどほかの皇族女性よりも着崩れが激しいのではないかといわれているのです。

確かに、着物をお召しになる際の所作や歩き方、またかがみ方を知るのは大切なことかもしれません。

しかし、佳子さまはかがんで裾が地面についてもお気になさらないほど、国民と会話を楽しまれることを重視してくださっています。

ここまでして大衆の声に耳を傾けられ、優しく穏やかな笑顔で会話をしてくださる佳子さまのお姿こそが、溢れ出る気品ではないでしょうか。

着付け師の問題?

佳子さまの着物の着崩れは、佳子さま自身に問題があるのではなく、着付けを担当する職員の能力も懸念されています。

園遊会で歩き回れば、多少の着崩れは致し方ないかもしれません。

しかし、同じように行動していた愛子さまの着崩れがほとんどないにもかかわらず、佳子さまのお着物だけが悪目立ちしていました。

このことから、佳子さまの着付けを担当された職員が”あまり上手ではない”可能性も出てきているそうです。

着崩れが起きることを想定し、崩れても目立たないようなしっかりとした着付けをするのが理想的。

愛子さまにはそのような着付け担当がついているのだろうと推測できますが、佳子さまの着付けに関しては残念だったようですね。

まとめ

秋篠宮家佳子さまの着物の着こなしについて、画像とともに検証してみました。

佳子さまの着物は、場面によっては着崩れが起きていたり汚れてしまっていたりすることがありました。

しかし、長い時間お出ましになる園遊会など特別な行事の際には、着崩れが起きることは想定内でしょう。

着付け師によっては、その日の着付けが不十分であったり、ほかの皇族女性と差が生まれたりすることもあります。

佳子さまはアクティブなイメージがありますが、着物をお召しになっている際の所作は美しく、着崩れの原因になるような行動もありません。

着物の着こなしやチョイス、また着崩れに関してはさまざまな意見があると思います。

そんな中でも、佳子さまが国民や世界を思うお気持ちに溢れた行動や言動に、もっと目を向けていきたいですね。

コメント